Автор Сергей С.

Точкой отсчёта истории российской полиции стало 25 мая 1718 года, когда Пётр I назначил первого генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга.

В 1719 году царём была введена и особая форма для полицейских. Её основным отличием стал кафтан василькового цвета с красными обшлагами.

Обязанности полицейских сначала по Санкт-Петербургу, а со временем и по всей стране были всеобъемлющими и всеохватными

(#1). В обязанности вменялись не только охрана общественного порядка и борьба с лихими людьми, но и обеспечение пожарной безопасности, контроль за благоустройством и санитарией, правилами торговли, передвижением населения, пресечение нищенства и бродяжничества и т. д.

Почти через сто лет, в ходе министерской реформы Александра I взгляд на обязанности полиции остался прежним. Министерство внутренних дел, куда вошла и полиция, должно было «печься о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве всей Империи».

(#2)

(#1) - Это не случайно, поскольку под полицией в западноевропейской государственно-управленческой традиции XVIII века понималась система всеохватного обустройства и функционирования государства. Подобный взгляд был воспринят и Петром I, и в дальнейшем во многих аспектах был сохранён его приемниками.

(#2) - Цит. по: Кудин В.А., Панфилец А.В. Ретроспектива становления и развития полиции в Российском государстве // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016 г. - № 1. С.14.

В пореформенное время и на излёте XIX века представления о том, что полиция должна заниматься «всем и вся»

(#3) остались неизменными. Например, к обязанностям нижних чинов Екатеринодарской полиции наряду с неизбывными наблюдением за тишиной, порядком, благочинием и «ограждением общей безопасности» относились:

«ночные объезды по городу; явка на пожар для охраны имущества и содействия пожарной команде при тушении огня; конвоирование задержанных… в тюрьму [и всевозможные управления]; ежедневное вручение по городу повесток Мировых и Судебных Установлений; вручение окладных листов и извещений торговым и промышленным заведениям от Казённой Палаты и Податных Инспекторов по взносу разного рода казённых пошлин, квартирного и государственного налога и проч.; наряды в городской театр, цирк, маскарады, концерты, на гулянья народа, в церкви и проч.; дежурство при полицейских частях и кардегариях; …розыск разных лиц и вызов их в Полицейское Управление и в камеры Полицейских приставов для объявления им разного рода бумаг; … вручение паспортов и других документов; …наблюдение за санитарным состоянием города; обязанности секретных агентов (филёров – авт.) сыскной полиции».

(#4)

Такая всесторонняя деятельность полиции сказывалась на самой этой деятельности не лучшим образом и приводила к тому, что нижние чины становились «неспособными к точному исполнению своих обязанностей». Тяготы полицейской службы наряду с низким материальным содержанием были причиной высокой текучести кадров. В той же Екатеринодарской полиции в конце XIX века из 100 (!) городовых (и это на весь город)

(#5) только 5 человек прослужили 5 лет, остальные же оставались на службе не более года.

(#3) - Полицейские должны были надзирать и за тем, чтобы дома красились в установленные цвета, и за соблюдением правил охоты и рыбной ловли, осматривать снаряжение казаков, идущих на службу, еженедельно брать сведения у волостных правлений о ценах на хлеб и другие продукты первой необходимости и доставлять их соответствующему статистическому комитету. Взыскивать всевозможные недоимки, казённые и общественные платежи, акцизные сборы.

(#4) - Подробнее см.: Рассказов В.Л. Полиция Кубанской области в конце XIX начале XX вв.: структура, функции, Штаты и расписание // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015 г. - № 107.

(#5) - Подобный кадровый голод был характерным признаком полиции Империи за весь период её существования. С самого начала учреждения полиции на Санкт-Петербург с его более чем 100-тысячным населением, включая временных, определялся штат в, примерно, 200 человек: 10 офицеров, 20 унтер-офицеров, 160 солдат. См.: Кудин В.А., Панфилец А.В. Ретроспектива становления и развития полиции в Российском государстве // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016 г. - № 1.

Малочисленность столичной полиции была одной из причин успеха Февральского переворота 1917 г., устроенного либералами и высшим генералитетом. Сегодняшние наследники творцов Февраля этот урок усвоили!..

Полицмейстер Майкопа писал в своём донесении от мая 1907 года, что «до 1 мая у меня было городовых 50 человек, а в настоящее время ввиду наступления полевых работ, многие из них, не пожелав остаться на жаловании 15 рублей в месяц, оставили службу в полиции и в данное время я имею лишь 38 городовых, которые и обслуживают весь город с его 40-тысячным населением. При таком незначительном штате охрана всего города, в особенности в ночное время, представляется весьма трудной задачей».

(#6) Тот же полицмейстер несколькими месяцами ранее, в декабре 1906 года, отмечал в своём рапорте, что «… главной причиною не обнаружения виновных в том или другом преступлении или поступке служит то, что полицейскому чиновнику, по большей части обременённому семьёй и получающему недостаточное содержание для себя и семьи, как, например, в г. Майкопе пристав получает жалованья 36 р. 75 к., а его ближайший помощник – околоточный надзиратель – 28 р. 58 к., не представляется возможным, за неимением средств, выехать по горячим следам преступника, скрывшегося из города».(7) В тоже время и в очередном донесении чиновник писал, что «штат вверенной мне полиции.., состоящий только из 35 городовых, и получающих содержание от 12 р. 50 к. до 13 р. 33 к. в месяц, не всегда бывает заполнен, что особенно… заметно в летнее время и в начале осеннего времени, когда заканчиваются полевые работы и нет совершенно желающих поступить на службу в полицию на такое незначительное содержание».(

#8,

#9)

(#6) - Подробнее см.: Рассказов В.Л. Полиция Кубанской области в конце XIX начале XX вв.: структура, функции, Штаты и расписание // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015 г. - № 107.

(#7) - Подробнее см.: Невский С.А., Сычёв Е.А., Аганесов Д.Е. Из истории кадровой работы в полиции в Российской Империи в конце XIX начале XX вв.// Историческая и социально-образовательная мысль. – 2014. - № 2.

(#8) - Там же.

(#9) - Средняя подённая оплата, например, сельскохозяйственного рабочего Новороссийского района в 1891-1900 гг. была 0,67 руб. весной, летом и 0,695 руб. весной, летом, осенью. Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну.- СПб., 2015. – Т.3.- С.196.

Ему вторил, уже в 1912 году, полицмейстер главного города Кубанской области Екатеринодара. «Благодаря небольшому окладу жалованья (20 рублей в месяц), в городовые поступают большей частью лица, прибывшие в город из других мест, которые, не найдя работы, поступают в городовые до подыскания другой, более выгодной службы и при первой же возможности уходят на железную дорогу, трамвай и другие учреждения, где труд гораздо дороже оплачивается. С наступлением весны многие городовые оставляют службу и идут на полевые и другие работы, так как заработок у чернорабочих является выше существующих окладов у городовых».(

#10,

#11) Подобная ситуация с кадрами и материальным содержанием была характерна для всей страны.

Понятно, что всё это не относилось к высшим полицейским чинам. Так, например, полицмейстеры Перми и Екатеринбурга по Штатам и Табелям за декабрь 1889 г. жалования в год получали 1500 руб., столовых - 1000 руб. Полицейские приставы получали жалования в год 500 руб., столовых - 500 руб.(

#12)

(#10) - Подробнее см.: Невский С.А., Сычёв Е.А., Аганесов Д.Е. Из истории кадровой работы в полиции в Российской Империи в конце XIX начале XX вв.// Историческая и социально-образовательная мысль. – 2014. - № 2.

(#11) - Средняя годовая зарплата рабочего в Империи в 1900 г. была 203 руб., в 1913 г. – 264 руб. Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну.- СПб., 2015. – Т.3.- С.234.

В 1907-1908 гг. в среднем петербургский рабочий в месяц на питание тратил 12,84 руб., на жилище 1,70 руб., на гардероб 3,44 руб. Итого 17,98 руб. Там же. – С. 179.

(#12) - Полное собрание законов Российской Империи.- Собр. 3. – Т. 9, 1889. - № 6440.

В сельской местности ситуация была ещё показательней. Сельскую полицию до 1906 г. возглавлял уездный исправник. До 1862 г. он назывался капитаном-исправником. Избирался он местным дворянством. Уезд делился на станы – полицейские участки. За них в свою очередь отвечал становой пристав. Опять таки, наделённый многочисленными обязанностями, ничуть не меньшими, чем у его городских коллег. В помощь становому придавались сотские и низшие «чины» сельской полиции – десятские с прямым подчинением последним.

(#13) По данным за 1888 г. из 46 губерний европейской части Империи 60% сотских и 93% десятских служили безвозмездно. А жалованье тех, кто его получал, было очень скромным: сотского 37 руб., а десятского 18 руб. в год.

На 1880 год «на территории 4,8 млн. км² с населением 63, 2 млн. насчитывалось лишь около 6,9 тыс. коронных [числящихся на госслужбе – авт.] полицейских и 531, 9 тыс. сотских и десятских. Один полицейский контролировал в среднем 77 десятских и сотских, 18 сельских обществ, которые включали 72 населённых пункта, 9 тыс. крестьян и 691 км² территории».

(#14) А к 1904 г. нагрузка на одного сельского полицейского ещё более возросла – до 12, 5 тыс. населения!

(#15)

Конечно, государство знало о существующих проблемах и по мере возможностей принимало для их исправления соответствующие меры, особенно это стало заметно в пореформенное время. Например, правила от ноября 1865 г. о сроках и преимуществах службы нижних чинов полиции и пожарных команд предусматривали меры материального и морального поощрения за длительную службу в полиции. Речь в них шла о прибавочном жаловании за сверхсрочную службу, о единовременном пособии при оставлении службы, о приобретении нового чина при продолжении службы, о праве на получение медали «За усердие» и специальных серебряных и золотых нашивок (шевронов) на левый рукав мундира.

(#16)

(#13) - Сотские и десятские избирались на сельских сходах из крестьян. Сотские – от 100 дворов, поэтому и «сотские». Десятские – от 10.

(#14) - Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну.- СПб., 2015. – Т.2.- С.451.

(#15) - Понятно, что при такой нагрузке ни о каком рвении или служебном усердии говорить не приходится. Что, впрочем, ничуть не осуждалось «подопечными», а только подтверждало то, что сельская Россия управлялась самостоятельно! Чего только стоит тот факт, что крестьяне для сдачи податей сами в назначенный день приходили в сельское правление и при свидетелях вносили деньги!

(#16) - Полное собрание законов Российской Империи.- Собр. 2. – Т. 40. Отд. 2, 1865. - № 42660.

Принимались меры по обеспечению полицейских жилыми помещениями либо денежными выплатами на найм жилья, включая расходы на отопление и освещение. Правда возлагались эти обязательства полностью на городское и земское управления. Надо сказать, что и в целом содержание полиции производилось в основном за счёт городских и земских бюджетов. Так, в 1904 г. из 160 городовых Екатеринодара 100 человек содержал городской бюджет, а 60 – получали содержание от частных лиц (!).

(#17)

Полицейским выдавались суточные деньги при командировках за пределы участка (например, на питание урядникам выделялось 15 коп./сутки, стражникам – 10), подъёмные и проездные – при переводе на службу в дальние регионы Империи. Полицейские были освобождены от призыва в армию и государственное ополчение.

(#18) Нижние чины городской и уездной полиции могли получить денежное поощрение за поимку преступника (3 руб.), за спасение погибавших (чаще утопающих; до 60 руб.), за иные отличия. На детей нижних чинов полицейских команд выдавались пособия. Так, по представлению министра внутренних дел в бюджете министерства на 1880 г. на это пособие было заложено 1000 руб.

(#19) По «Правилам о преимуществах службы городовых» от 1892 г. после 30-летней службы городовой мог получить годовую пенсию в 90 руб.

(#20)

Особой формой морального поощрения была награда.

(#21) Для нижних чинов это, в основном, медали, среди которых выделяется медаль «За беспорочную службу в полиции». Можно сказать, что это первая ведомственная награда в наградной системе Империи, что подтверждает её название, знак особого выделения нижних чинов полиции за их отношение к службе.

(#17) - Подробнее см.: Рассказов В.Л. Полиция Кубанской области в конце XIX начале XX вв.: структура, функции, Штаты и расписание // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015 г. - № 107.

«За период с 1870 по 1884 год городами империи было израсходовано на содержание полиции 21,4 млн. рублей, что составляло до 7 % городских доходов». См.: Байкова Н.Ф. Проблемы формирования механизма социальной защиты чинов полиции в пореформенной России (вторая половина XIX начало XX вв.) / https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-mehanizma-sotsialnoy-zaschity-chinov-politsii-v-poreformennoy-rossii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-vv.

(#18) - Полное собрание законов Российской Империи.- Собр. 2. – Т. 52. Отд. 2, 1877. - № 57979; Т. 53. Отд. 1, 1878. - № 58376

(#19) - Там же: Т. 54. Отд. 2, 1879-1880. - № 60301

(#20) - Правда, рассчитывать на это могли только полицейские, служащие в городах, включённых в особый список. В нём, как правило, числились областные и губернские центры.

(#21) - Надо сказать, что все формы, как поощрения, так и наказания полицейских никакими инструкциями не регламентировались, исключение делалось для наград, и отдавалось на откуп вышестоящему начальству, что влекло за собой разносторонние последствия характера как положительного, так и отрицательного.

Именной указ об учреждении медали объявил 21 декабря 1876 г. Сенату министр внутренних дел Тимашёв Александр Иванович.

(#22) Возможно, что и он был инициатором учреждения этой медали, а так же, как натура художественная, влиял на разработку внешнего вида награды. Увеличенный размер медали, обрамление медали по окружности лавровым венком (что до этого не практиковалось) появились, возможно, не без участия министра.

(#23) Эти детали награды дополнительно подчёркивали как особый характер самой медали, так и отличия награждённого.

Выбор ленты для медали, предполагаем, так же имел под собой особый смысл. Медаль предписывалось носить на ленте Ордена Св. Анны,

(#24) а девизом ордена были слова: «любящим правду, благочестие и верность». Собственно эти качества требовались от полицейских и за эти же качества полицейские поощрялись утверждённой медалью.

Портрет Александра II на лицевой стороне медали выполнен по барельефу Кристиана Шнитцшпана.

(#25) Медаль

(#26) чеканилась в серебре на Санкт-Петербургском монетном дворе с 1877 по 1881 гг. Можно назвать её медалью I типа.

(#22) - Тимашёв Александр Егорович (1818-1893гг.) – генерал-адъютант (1859 г.), генерал от кавалерии (1872 г.), 1856 – 1861 гг. – начальник штаба Корпуса жандармов и управляющий III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярией, 1867 – 1868 гг. – министр почт и телеграфов, 1868 – 1878 гг. - министр внутренних дел Империи. Был противником буржуазных преобразований.

Увлекался лепкой конных статуэток и бюстов. В 1889 г. за бюст Александра II и статуэтки из терракоты и мрамора ему присвоили звание академика скульптуры.

(#23) - Достаточно посмотреть на бюст Александра II работы Тимашёва, чтобы предположить, что и отсутствие надписи «Б.М. АЛЕКСАНДР II ИМПЕРАТОР И САМОД. ВСЕРОСС.» на лицевой стороне впервые утверждённой медали – результат творческой корректировки министром эскиза медали.

(#24) - Красная лента с жёлтой каймой по обоим краям.

(#25)

(#25) - Шнитцшпан Кристиан (1829-1877 гг.) – немецкий медальер, почётный академик Венской и Санкт-Петербургской Академий наук. Работал по трём направлениям: медали, штемпели для монет, бронзовые, гипсовые и восковые барельефы. Родился Дармштадте. Учился и работал Мюнхене, Берлинской академии у Карла Фишера. Работал в Лондоне, Брюсселе и Антверпене. С 1859 года по 1870 был директором школы гравёров в Берлине. Неоднократно ездил в Вену и Санкт-Петербург.

В 1868 году изготовил барельеф Александра II. Барельеф так понравился царю, что он приказал передать его на Санкт-Петербургский монетный двор и все медали делать по этому образцу. https://ak-group.ru/forum/showthread.php?t=19269

(#26) - Изображение медалей: http://medalirus.ru/

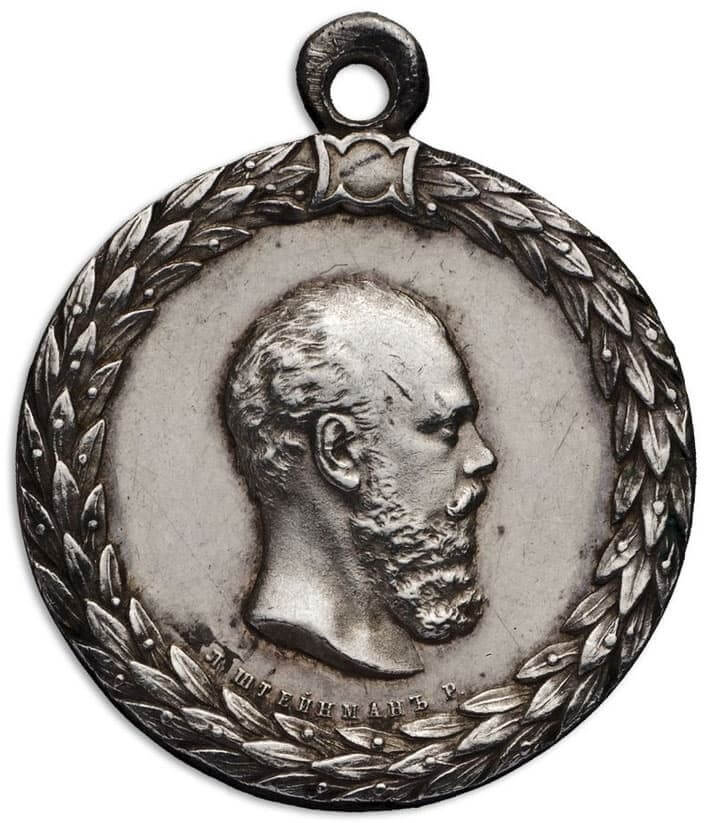

По вступлению на престол Александра III на лицевой стороне медали появился его профиль и имя медальера. Специальный указ по этому поводу не издавался. Медаль чеканилась в серебре на Санкт-Петербургском монетном дворе с 1881 по 1883 гг. Можно назвать её медалью II типа.

По расположению имени медальера можно выделить 2 разновидности.

1 разновидность – имя медальера « Л. ШТЕЙНМАНЪ Р.» на поле медали.

2 разновидность – имя медальера инициалами « Л. Ш. Р.» в обрезе.

25 февраля 1883 г. специальным указом по докладу министра внутренних дел Толстого Д. А.

(#27) были внесены изменения во внешний вид медали.

(#28) На лицевой стороне медали вокруг профиля императора появилась надпись «Б.М. АЛЕКСАНДР III ИМПЕРАТОР И САМОД. ВСЕРОСС.».

(#29) Медаль чеканилась в серебре на Санкт-Петербургском монетном дворе с 1883 по 1894 гг. Можно назвать её медалью III типа.

По имени медальера в обрезе можно выделить 3 разновидности.

1 разновидность – имя медальера инициалами « Л Ш Р». Выделяет эту разновидность и лавровый венок. Его характерной особенностью является «разреженность» - наличие просветов между листьями. Медаль чеканилась с 1883 по 1884 гг.

(#27) - Толстой Дмитрий Андреевич (1823-1889 гг.) - русский государственный деятель и историк. Обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода (1865-1880 гг.), министр народного просвещения (1866-1880 гг.), министр внутренних дел и шеф жандармов (1882-1889 гг.). Член Государственного совета (с 1866 г.), сенатор.

(#28) - Полное собрание законов Российской Империи.- Собр. 3. – Т. 3. 1883. - № 1410.

(#29) - Надпись с именем и титулом императора появилась на медали по предложению министра финансов Бунге Николая Христиановича. Годы жизни 1823 – 1895. Учёный-экономист, государственный деятель. Министр финансов с 1882 по 1886 год. Председатель Комитета министров с 1887 по 1895 год.

Почему по предложению министра финансов, потому что монетный двор находился в ведении этого министерства. Здесь же разрабатывались все эскизы медалей, а затем министром финансов выносились на высочайшее одобрение. При учреждении медали «За беспорочную службу в полиции» от заведённого порядка отступили. Внешний вид медали с Капитулом Орденов согласован не был и внесён на высочайшее одобрение министром внутренних дел Тимашёвым, что, возможно, подтверждает высказанное предположение, что к эскизу медали «приложил руку» сам министр внутренних дел.

2 разновидность – имя медальера Л. Х. Штейнмана

(#30) в обрезе отсутствует. Листья венка уже плотно прижаты друг к другу. Профиль императора массивнее. Медаль чеканилась с 1884 по 1886 гг.

3 разновидность – имя медальера А. А. Грилихеса

(#31) инициалами «А Г» в обрезе. На оборотной стороне в слове «полицiи» «i» пишется уже без точки. Медаль чеканилась с 1886 по 1894 гг.

(#30) - Штейнман Леопольд Христианович (1848 – 1897 гг.) – медальер Санкт-Петербургского монетного двора с 1874 года. Выходец из Германии. Окончил Академию Художеств в Берлине. Учился в Санкт-Петербургской Академии Художеств с 1874 по 1876 годы.

(#31) - Грилихес Авраам Авенирович (1849 – 1912 гг.) – медальер, сын медальера Грилихеса Авенира Гиршевича. 1869 – 1876 гг. - учёба в Санкт-Петербургской Академии Художеств. Вольнонаёмный служащий Санкт-Петербургского монетного двора с 1873 г. С 1899 г. становится старшим медальером монетного двора. В 1878 г. работал над «восстановлением» штемпелей Знака отличия Военного Ордена Св. Георгия. Автор одной или двух сторон более 170 медалей.

В 1894 г. императором становится Николай II. На медали «За беспорочную службу в полиции» появляется его профиль, увеличенный и обращённый в левую сторону. Расположение надписи «Б.М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.» её шрифт и размеры так же меняются. Медальером лицевой стороны был А. Ф. Васютинский,

(#32) оборотной – М. Я. Габе.

(#33) Инициалы медальера в обрезе отсутствуют.

Медаль чеканилась в серебре на Санкт-Петербургском монетном дворе с 1894 по 1917 гг. Можно назвать её медалью IV типа.

С 1878 года право на получение медали распространили на тысятских Северо-Западных губерний. С 1885 года - на полицейских урядников. С 1903 года – на обер-констеблей и констеблей городской и сельской полиции Великого княжества Финляндского. В царствование Николая II награждённым выдавалось уже до 2000 медалей в год. Медаль становилась значимым символом признания заслуг полицейского, знаком морального поощрения, показателем благочестия полицейского, добросовестного выполнения им служебного долга.

(#32) - Васютинский Антон Фёдорович (1858 – 1935 гг.) – медальер. С 1882 по 1889 гг. учился в Санкт-Петербургской Академии Художеств. В Вене обучался у известного медальера Антона Шарффа. В 1893 г. был назначен старшим медальером Санкт-Петербургского монетного двора. В дореволюционный период мастером было создано более 120 наградных, памятных медалей, плакет. В Советский период разработал штемпели Ордена Ленина II типа, знака «Будь готов к труду и обороне СССР», золотого червонца.

(#33) - Габе Михель Яковлевич (1842 – 1908 гг.) – медальер. С 1885 г. мастер медальерного отделения Санкт-Петербургского монетного двора.

Приложение 1.

![]() Бюст Александра II работы Тимашёва А.Е.

Бюст Александра II работы Тимашёва А.Е.

Приложение 2.

Служебная форма нижних чинов городской полиции

![]() Околоточный надзиратель в служебной форме

Помощник околоточного надзирателя в служебной форме

Околоточный надзиратель в служебной форме

Помощник околоточного надзирателя в служебной форме

![]() Полицейский десятский (среднего оклада) в служебной форме (проходивший службу унтер-офицером в Гвардии)

Городовой (младшего оклада) в служебной форме (проходивший службу в Гренадерском корпусе)(#34)

Полицейский десятский (среднего оклада) в служебной форме (проходивший службу унтер-офицером в Гвардии)

Городовой (младшего оклада) в служебной форме (проходивший службу в Гренадерском корпусе)(#34)

(#34) - Изображение формы: http://fai.org.ru/forum/topic/32210-forma-obmundirovaniya-politsii-rossiyskoy-imperii/

Приложение 3.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Список литературы.

- Байкова Н.Ф. Проблемы формирования механизма социальной защиты чинов полиции в пореформенной России (вторая половина XIX начало XX вв.) / https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-mehanizma-sotsialnoy-zaschity-chinov-politsii-v-poreformennoy-rossii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-vv

- Кудин В.А., Панфилец А.В. Ретроспектива становления и развития полиции в Российском государстве // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016 г. - № 1.

- Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т.- СПб., 2015.

- Невский С.А., Сычёв Е.А., Аганесов Д.Е. Из истории кадровой работы в полиции в Российской Империи в конце XIX начале XX вв.// Историческая и социально-образовательная мысль. – 2014. - № 2.

- Рассказов В.Л. Полиция Кубанской области в конце XIX начале XX вв.: структура, функции, Штаты и расписание // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015 г. - № 107.

- Рашутняк В.Н. Основные задачи и функции российской полиции в 60–90-е гг. XIX в. // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2016. - Т. 8. - № 6. Часть 2.

- Полное собрание законов Российской Империи.- Собр. 2. – Т. 40. Отд. 2, 1865. - № 42660.

- Полное собрание законов Российской Империи.- Собр. 2. – Т. 51. Отд. 2, 1876. - № 56727.

- Полное собрание законов Российской Империи.- Собр. 2. – Т. 52. Отд. 2, 1877. - № 57979.

- Полное собрание законов Российской Империи.- Собр. 2. – Т. 53. Отд. 1, 1878. - № 58376.

- Полное собрание законов Российской Империи.- Собр. 2. – Т. 54. Отд. 2, 1879-1880. - № 60301.

- Полное собрание законов Российской Империи.- Собр. 3. – Т. 3. 1883. - № 1410.

- Полное собрание законов Российской Империи.- Собр. 3. – Т. 9, 1889. - № 6440.

13 марта 2020.